- 亜鉛が体に与える効果

- 亜鉛の平均摂取量と推奨量

- 亜鉛を摂取するポイント

- 亜鉛の過不足による症状

亜鉛を摂取すれば元気になるとは聞くものの、どんな効果があるか分からない人も多いのではないでしょうか。

亜鉛は体のあらゆる器官に存在し、健康維持には欠かせない物質です。

- 味覚を正常に保つ

- 皮膚や粘膜の健康維持を助ける

- たんぱく質・核酸の代謝に関与

しかし、むやみに多くの亜鉛を摂取すれば良いわけではありません。

吸収を妨げる栄養素を避けながら、適切な摂取量を守ることが大切です。

今回は、亜鉛の効果や疑問、摂取時のポイントなどを解説していきます。

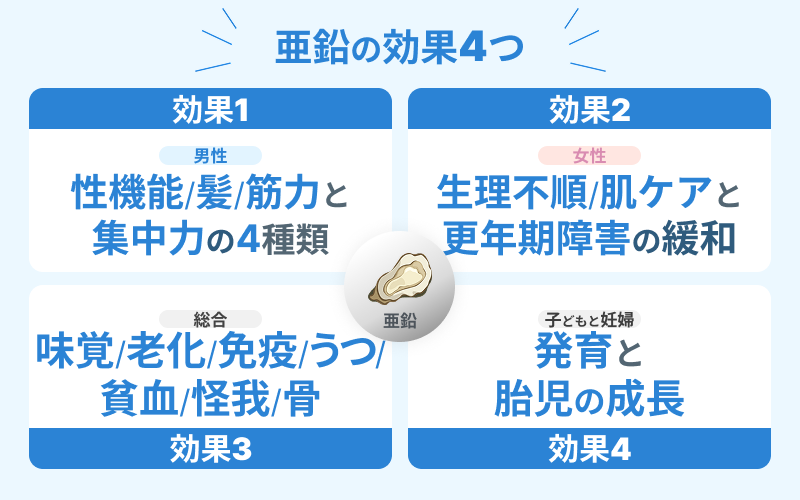

亜鉛の効果とは?全16種類を4つに分類して解説

亜鉛は健康維持に欠かせないミネラルの一種です。

300以上の酵素の働きをサポートしているので、亜鉛は全身及び精神面までポジティブな効果をもたらします。

亜鉛の摂取による効果16種類を解説していきます!

【男性ホルモンに影響】性機能の維持・髪の健康維持・筋トレサポート・集中力の向上

亜鉛は男性ホルモン(テストステロン)の合成に関与しており、以下のような効果が期待できます。

| 亜鉛の効果 | 説明 |

|---|---|

| 性機能の維持 | 精男性ホルモンの合成に関与。 精子形成にも影響する。 |

| 髪の健康を維持 | 亜鉛は髪の毛の形成に不可欠。 AGAの発症を抑制することも期待されている。 |

| 集中力を向上 | 神経伝達物質の生成に関与し、集中力を向上。 |

| 筋力の増強 | 筋肉の修復や代謝をスムーズにして、 筋トレの効果を実感 |

勃起力向上を目的とする場合は、ED治療薬がおすすめです。

【女性ホルモンに影響】生理不順の改善・肌のケア・更年期障害の緩和

亜鉛は女性ホルモンの分泌にも関与し、以下のような女性特有の悩みを解消してくれます。

| 亜鉛の効果 | 説明 |

|---|---|

| 生理不順の改善 | 女性ホルモンを活性化し、生理不順の改善や子宮環境を向上。 |

| 肌荒れを防ぐ | たんぱく質の合成を助け、肌の新陳代謝を促進。 肌の古い角質や過剰なメラニンの排出をスムーズにさせる。 |

| 更年期障害 の緩和 | 女性ホルモンのバランスを整え、症状を抑えることが期待される。 |

無理なダイエットによる亜鉛不足にも注意しましょう!

【総合的な健康サポート】味覚・老化・免疫力・うつ・貧血・怪我の回復・骨の強化

亜鉛は健康を維持するための重要なミネラルです。

亜鉛はさまざまな体内機能をサポートし、以下のような効果が期待できます。

| 亜鉛の効果 | 説明 |

|---|---|

| 味覚を正常化 | 舌の細胞には豊富な亜鉛が必要で、 亜鉛が欠乏すると味覚異常が発生する。 |

| 老化を防止 | ビタミンAの働きを促進し、 活性酸素による酸化を抑えることで老化を防止が期待される。 |

| 免疫力を向上 | 亜鉛はナチュラルキラー細胞を活性化する働きがあり、 免疫力を向上させる。 |

| うつの緩和 | 抗うつ薬と亜鉛を併用すると、 抗うつ薬のみよりも有効とされるする報告がある。 |

| 貧血を改善 | 赤血球の前段階の細胞である赤芽球を増殖させ、 貧血を改善が期待される。 |

| 怪我の回復 | 怪我の回復に必要な「線維芽細胞」をサポートする効果がある。 |

| 骨を強化 | 亜鉛は骨の生成に関わり、骨粗しょう症の予防もできる。 |

亜鉛は多方面に健康効果あるので、カラダ全身が元気になります!

【子どもと妊婦】発育と胎児の成長

亜鉛は成長期の子どもや妊婦に必要な栄養素のひとつです。

タンパク質やDNAの合成に亜鉛が必要であり、子どもや胎児の成長をサポートします。

| 亜鉛の効果 | 説明 |

|---|---|

| 子どもの発育 | 成長を促す成長ホルモンやテストステロンの分泌には、亜鉛が欠かせない。 |

| 胎児の成長サポート | 胎児の発育に必須であり、細胞分裂を活発化させる。 妊娠中は通常より必要量が増える。 |

胎児から成長期のあらゆる過程において亜鉛の働きが必要です!

健康維持に必要な亜鉛の1日の推奨量と平均摂取量|男女別・年齢別まとめ

男女や年齢によって、亜鉛の1日あたりの「推奨量」と「平均摂取量」は異なります。

亜鉛は多くの日本人に不足している栄養素です!

成人男性の推奨量11mg・平均摂取量9.2mg|12歳以上から不足しがち

【男性】亜鉛の推奨量(mg/日)

| 年齢 | 男性推奨量 |

|---|---|

| 1~2歳 | 3mg |

| 3~5歳 | 4mg |

| 6~7歳 | 5mg |

| 8~9歳 | 6mg |

| 10~11歳 | 7mg |

| 12~14歳 | 10mg |

| 15~17歳 | 12mg |

| 18~74歳 | 11mg |

| 75歳以上 | 10mg |

【男性】亜鉛の平均摂取量(mg/日)

| 年齢 | 平均摂取量 |

|---|---|

| 1~6歳 | 5.7mg |

| 7~14歳 | 9.3mg |

| 15~19歳 | 11.4mg |

| 20~29歳 | 9.8mg |

| 30~39歳 | 9.1mg |

| 40~49歳 | 9.4mg |

| 50~59歳 | 9.2mg |

| 60~69歳 | 9.3mg |

| 70~79歳 | 9.1mg |

| 80歳以上 | 8.3mg |

男性に関しては、1日あたりの摂取量が12歳以上から不足している結果となりました。

また、中高年になるにつれて男性ホルモンは低下するので、亜鉛を意識的に摂取して対策しましょう。

亜鉛の摂取を心がけ、健康なカラダを保ちましょう!

成人女性推奨量8mg・平均摂取量7.7mg|妊婦と授乳婦は亜鉛不足に注意

【女性】亜鉛の推奨量(mg/日)

| 年齢 | 女性推奨量 |

|---|---|

| 1~2歳 | 3mg |

| 3~5歳 | 3mg |

| 6~7歳 | 4mg |

| 8~9歳 | 5mg |

| 10~11歳 | 6mg |

| 12~14歳 | 8mg |

| 15~17歳 | 8mg |

| 18~74歳 | 8mg |

| 75歳以上 | 8mg |

| 妊婦(付加量) | +2mg |

| 授乳婦(付加量) | +4mg |

【女性】亜鉛の平均摂取量(mg/日)

| 年齢 | 平均摂取量 |

|---|---|

| 1~6歳 | 5.2mg |

| 7~14歳 | 8.3mg |

| 15~19歳 | 8.6mg |

| 20~29歳 | 7.3mg |

| 30~39歳 | 7.3mg |

| 40~49歳 | 7.8mg |

| 50~59歳 | 7.5mg |

| 60~69歳 | 8.0mg |

| 70~79歳 | 8.0mg |

| 80歳以上 | 7.2mg |

女性に関しては、1日あたりの摂取量が20歳以上から不足している結果でした。

また、妊婦や授乳婦は体内の亜鉛が低下することが報告されているので、意識的な亜鉛摂取が必要です。

妊娠中に味覚が変わるのは亜鉛不足が原因だと言われています。

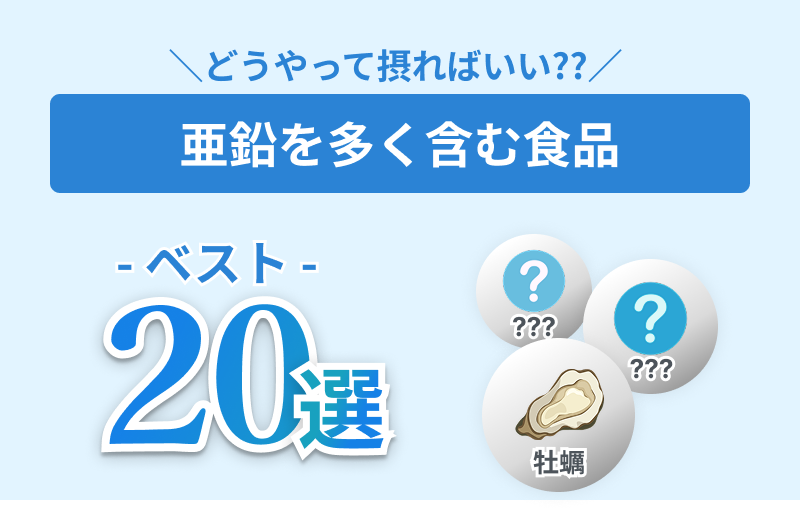

亜鉛を多く含む食品(牡蠣・小麦はいが・かつお塩辛)

「どうやって亜鉛を摂れば良いの?」と疑問を抱く人も多いかと思います。

亜鉛は食事でも十分に摂取でき、亜鉛を多く含む食品ベスト20は以下のとおりです。

| 順位 | 食品成分 | 100gあたりの 亜鉛量 |

|---|---|---|

| 1 | かき/くん製油漬缶詰 | 25mg |

| 2 | かき/養殖/水煮 | 18mg |

| 3 | 小麦はいが | 16mg |

| 4 | かき/養殖/生 | 14mg |

| 5 | かつお類/塩辛 | 12mg |

| 6 | かき/養殖/フライ | 12mg |

| 7 | パプリカ/香辛料 | 10mg |

| 8 | ぼら/からすみ | 9.3mg |

| 9 | うし/ビーフジャーキー | 8.8mg |

| 10 | ぶた/スモークレバー | 8.7mg |

| 11 | ごまさば/さば節 | 8.4mg |

| 12 | かたくちいわし/田作り | 7.9mg |

| 13 | パン酵母/圧搾 | 7.8mg |

| 14 | かぼちゃ/いり/味付け | 7.7mg |

| 15 | うし/ひき肉/焼き | 7.6mg |

| 16 | うし/輸入牛肉/もも/皮下脂肪なし/ゆで | 7.5mg |

| 17 | ナチュラルチーズ/パルメザン | 7.3mg |

| 18 | かたくちいわし/煮干し | 7.2mg |

| 19 | うし/乳用肥育牛肉/かた/赤肉/ゆで | 7.2mg |

| 20 | こい/養殖/内臓/生 | 7mg |

| 20 | ココア/ピュアココア | 7mg |

上位には「牡蠣」が複数ランクインしていますが、調理方法で含有量も異なる結果となりました。

一般的に摂取しやすい食品は牡蠣と牛肉ですが、調理方法によって含有量が変わるので注意が必要です。

- 調理方法で亜鉛の含有量が変わる

- 亜鉛は水に溶けやすいので、スープ物や汁物がおすすめ

- 短時間の加熱で調理

- 亜鉛の吸収を妨げる食品を避ける

- フィチン酸、食物繊維、タンニン

- アルコールは排出を促進させてしまう

- 亜鉛の吸収を促進する栄養素を摂取

- ビタミンC、クエン酸、動物性タンパク質を含むもの

- 用意しやすい食事

- 牡蠣の缶詰

- カキフライ

- 牛肉を使った料理

- ビーフジャーキー

- ピュアココア

継続的に食事で亜鉛を摂取するには様々な工夫が必要で難しいと言えます。

亜鉛の効果はサプリとの併用で最大化!

食事だけで亜鉛を摂取し続けるのは大変ですが、亜鉛サプリと併用することで継続しやすくなります。

また、以下のような目的がある場合は、医療機関に相談して医薬品の処方を受けましょう。

- 性機能の改善

⇒ED治療薬(バイアグラ) - AGAや薄毛の改善

⇒AGA治療(フィナステリド/ミノキシジル) - うつの改善

⇒抗うつ薬/抗不安薬

亜鉛サプリメントには治療効果はないので、上記のような悩みの解決は医療機関に相談しましょう。

食事での摂取は、長期的な目線で考えるようにしましょう。

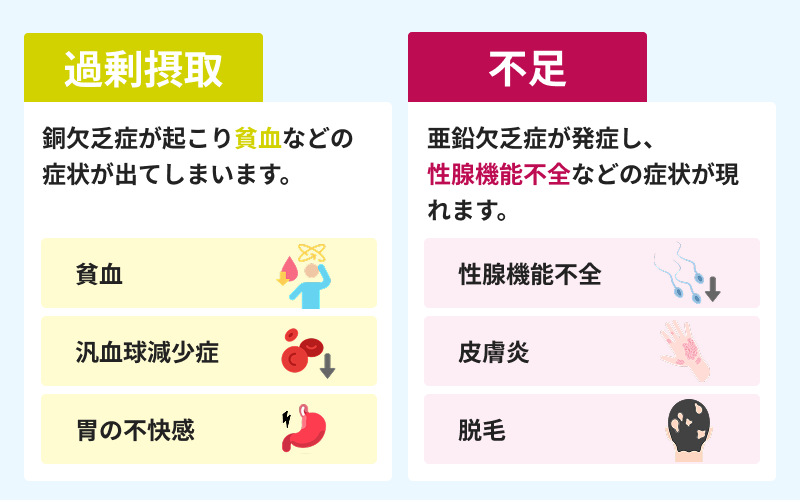

亜鉛は逆効果?適切に摂取しなかった場合の症状

亜鉛を適切に摂取しなかった場合の症状について解説します。

安易にたくさん摂取すると逆効果であり、不足しても健康被害につながります。

挙げている症状を感じる場合は医師に相談しましょう。

亜鉛の過剰摂取は貧血、胃の不調を起こす

亜鉛は多くの健康プロセスにおいて重要ですが、過剰に摂取することで貧血などを起こす可能性があります。

亜鉛の過剰摂取により、「銅欠乏症」が起こることが原因です。

- 貧血

- 汎血球減少症(赤血球・白血球・血小板が全て減少)

- 胃の不快感

ただし、通常の食事による亜鉛の過剰摂取の可能性は低いと言われています。

- 男性の耐容上限量:40mg~45mg/日

- 女性の耐容上限量:30mg~35mg/日

サプリメントで亜鉛を摂取する場合は用量用法を守りましょう!

亜鉛が不足すると性腺機能不全、皮膚炎、脱毛のおそれ

亜鉛が不足すると「亜鉛欠乏症」になり、性腺機能不全、皮膚炎、脱毛などの症状があらわれます。

亜鉛は、さまざまな酵素の働きをサポートしているので不足した際の症状も多数あります。

| 症状名 | 説明 |

|---|---|

| 性腺機能不全 | 精巣・卵巣がうまく機能しなくなる。 特に男性の性腺の発達障害や機能不全が起こる。 亜鉛欠乏でテストステロンの合成・分泌が低下する。 |

| 皮膚炎・脱毛 | 水ぶくれ、乾燥などが生じる。 毛の根元の周辺の皮膚が影響を受けると、脱毛につながる。 |

| 貧血 | GATA-1というタンパク質の活動が機能せず赤血球が作られなくなる。 |

| 味覚障害 | 味を感じる感覚器官である「味蕾」の機能が低下しする。 味の感知が鈍くなる |

| 発育障害 | 成長ホルモンの分泌低下など、IGF-1の産生が低下する。 低身長や成長障害を招く。 |

| 食欲低下 | 消化液の分泌や消化管運動が低下し、ニューロペプチドYの放出抑制が食欲低下を引き起こす。 |

| 下痢 | 腸粘膜の萎縮による消化吸収障害や、免疫機能低下によって下痢を誘発する。 |

| 骨粗しょう症 | 骨の代謝酵素の活動が低下し、骨の密度が低下することにより骨折しやすくなる。 |

| 傷の治りが遅くなる | 細胞の成長と修復のプロセスに関わる酵素の活性が低下してまい、傷の治りが遅くなる。 |

| 感染症にかかりやすくなる | ナチュラルキラー細胞などの活動が低下し感染しやすくなる。 |

症状がひどく医師に相談する際は皮膚科や泌尿器科、小児科などになります。

亜鉛の効果についてよくある質問

亜鉛サプリはいつ飲むのが効果的?

亜鉛の摂取に決まったタイミングはありません。

自分が忘れないタイミングで習慣づけると良いでしょう。

亜鉛は痩せる効果がある?

ありません。

亜鉛を含めて、栄養バランスのとれた食事と適度な運動が必要です。

亜鉛サプリがダメな理由は何ですか?

用法用量を守ればダメということはありません。

過剰に摂取すると「銅欠乏症」などの異常を起こす可能性があります。

具体的な症状は「亜鉛の過剰摂取は貧血、胃の不調を起こす」を見てください。

亜鉛は白髪に効果がありますか?

白髪に直接的な効果は期待できません。

ストレスや生活習慣に問題がある場合は、健康な生活を続けることで改善の可能性も考えられます。

髪の毛にとって鉄分と亜鉛はどちらが必要ですか?

両方ともバランスよく摂取する必要があります。

鉄も亜鉛も、健康維持には欠かせないミネラルです。

射精すると亜鉛は減りますか?

射精による亜鉛不足の可能性は低いでしょう。

精液に亜鉛は高濃度に含まれていますが、体内の量からすると微量です。

亜鉛はED治療に効果がありますか?

亜鉛サプリメントは医薬品ではないので、EDへの効果はありません。

ED改善が目的の人は、バイアグラなどのED治療薬を医療機関を受診の上、処方してもらいましょう。

亜鉛は微量でも健康には必須|食事で足りない分はサプリを活用

- 亜鉛の効果16種類

- 亜鉛の平均摂取量と推奨量

- 亜鉛を摂取するポイント

- 亜鉛の過不足による症状

今回は亜鉛の効果について解説しました。

亜鉛は体内に微量しか含まれないものの、健康には欠かせない成分です。

栄養バランスのとれた食事を中心に、サプリメントも活用しながら、継続的に摂りましょう。

日頃から意識的に亜鉛を摂取して、いつまでも健康でいましょう!